“忽如一夜秋风来,腹泻患儿排成排”。入秋以来,因发热、腹泻就诊的患儿明显增加。早晚逐渐转凉,冷热交替之际,细菌病毒最易繁衍,肠道病毒也开始作乱,让家长们焦头烂额的秋季腹泻又要卷土重来了吗?防治秋季腹泻,中医药效果好!一起来听听儿科医生怎么说吧!

01什么是秋季腹泻?

秋季腹泻,也称“轮状病毒肠炎”,顾名思义,是发生在秋冬季的腹泻病,高发于10~12月,是感染轮状病毒(RV)引起的急性肠道传染病,主要表现为呕吐、大便次数增多,可伴有发热、恶心和腹痛。

本病属于中医脾系疾病“泄泻”范畴。中医认为小儿脾常不足,易致脾胃功能失调出现泄泻。中医认为“无湿不成泻“,患儿感受风、寒、暑、热之邪与湿邪相合而导致腹泻,其中又以湿热致泻最多见。秋季腹泻轻型多属于泄泻常证;若出现中、重度脱水和并发症者,多属于泄泻变证中的气阴两伤证和阴竭阳脱证。

秋季腹泻一般为自限性疾病,但如果不及时进行有效干预和治疗,可能引起脱水和电解质紊乱等,进而导致死亡等严重后果。

02易感人群

儿童对轮状病毒普遍易感,尤其在3~35月龄婴幼儿中轮状病毒感染最常见。部分儿童可多次感染不同型别轮状病毒,极少数儿童甚至可感染≥5次。托幼机构的儿童感染风险较高,需要提高警惕。

03传播途径

秋季腹泻的传播主要经粪-口途径传播,即通过含轮状病毒粪便污染的手、物体、食品和水等经口入体内引起感染。此外,也可通过气溶胶形式经呼吸道感染而致病,传染性强,可以在家庭、学校内和医院迅速传播。

04临床表现

(1)大便次数较平时明显增多,每日3次以上,严重者达每日10次以上。大便性状改变,呈淡黄色稀糊状或清水样;或夹奶块、不消化物,如蛋花汤状;或黄绿稀溏;或色褐而臭,夹少量黏液。可伴有恶心、呕吐、腹痛、纳减、发热、口渴等症。

(2)重证,可见小便短少,精神烦躁或萎靡,皮肤干瘪,眼窝、囟门凹陷,啼哭无泪等脱水症状,以及口唇樱红、呼吸深长、腹部胀满、四肢逆冷等症。

05治疗和用药

秋季腹泻是一种自限性疾病,一般7~10日可自愈,目前尚无相关的特效抗病毒药,西医治疗主要是以对症支持治疗为主。治疗原则为调整饮食,预防与纠正脱水,合理用药,防治并发症。中医治疗以辨证论治为原则,运脾化湿,实证祛邪,虚证扶正,恢复脾胃的正常运化功能;包括内治法和外治法,内治法主要有中药汤剂、丸剂、散剂、膏剂等,外治法采用推拿、中药贴敷、针灸等。

5.1中医药治疗

常证:

证候表现:大便水样或如蛋花汤,泻势急迫,次频量多,气味臭秽,或夹少许黏液,腹痛阵发,发热,烦躁哭闹,食欲不振,口渴喜饮,或伴恶心、呕吐,小便短黄,舌红,苔黄腻,脉滑数或指纹紫。

治法:清肠解热,化湿止泻。

主方:葛根黄芩黄连汤加减。常用药:葛根、黄芩、黄连、车前子、木香、焦山楂、甘草等。

证候表现:大便清稀,夹有泡沫,臭气不甚,腹痛肠鸣,或伴恶寒发热、鼻塞流涕、咳嗽,舌淡,苔薄白,脉浮紧或指纹淡红。

治法:疏风散寒,化湿和中。主方:藿香正气散加减。常用药:藿香、苏叶、防风炭、制半夏、陈皮、苍术、茯苓、甘草等。

证候表现:大便稀溏,夹有食物残渣或乳块,气味酸臭,或如败卵,脘腹胀满,便前腹痛,泻后痛减,腹痛拒按,嗳气酸馊,或有恶心、呕吐,不思乳食,夜卧不宁,舌苔厚腻,或微黄,脉滑实或指纹滞。

治法:运脾和胃,消食化滞。主方:保和丸加减。常用药:焦山楂、焦神曲、陈皮、制半夏、鸡内金、茯苓等。

证候表现:大便稀溏,色淡不臭,食后即泻,时轻时重,形体消瘦,面色萎黄,神疲倦怠,舌淡苔白,脉缓弱或指纹淡。

治法:健脾益气,渗湿止泻。主方:参苓白术散加减。常用药:党参、茯苓、白术、苍术、山药、炒扁豆、薏苡仁、砂仁、木香等。

证候表现:久泻不止,大便澄澈清冷,完谷不化,或见形寒肢冷,面白无华,精神萎靡,寐时露睛,脱肛,小便色清,舌淡苔白,脉细弱或指纹色淡。

治法:温补脾肾,固涩止泻。主方:附子理中汤合四神丸加减。常用药:党参、白术、炮姜、制附子、吴茱萸、煨肉豆蔻、补骨脂、焦山楂、甘草等。

变证:

证候表现:泻下过度,质稀如水,心烦不安或精神萎靡,皮肤干燥或枯瘪,目眶及囟门凹陷,哭时无泪,口渴引饮,小便短少,甚至无尿,唇红而干,舌红苔少或无苔,脉细数。

治法:健脾益气,酸甘敛阴。主方:人参乌梅汤加减。常用药:人参、乌梅、白芍、莲子、木瓜、山药、芦根、炙甘草等。

证候表现:泻下不止,量多次频,精神萎靡,表情淡漠,面色苍白或青灰,四肢厥冷,哭声微弱,哭时无泪,尿少或无尿,舌淡无津,脉沉细欲绝。

治法:挽阴回阳,救逆固脱。主方:生脉散合参附龙牡救逆汤加减。常用药:人参、麦冬、五味子、白芍、制附子、煅龙骨、煅牡蛎、炙甘草等。

5.2根据不同证型,推荐以下中成药物:

保和丸:用于伤食泻。

神曲消食口服液:用于伤食泻。

葛根芩连丸:用于湿热泻。

苍苓止泻口服液:用于湿热泻。

参苓白术散:用于脾虚泻。

婴儿健脾颗粒:用于脾虚泻。

健脾止泻宁颗粒:用于脾虚泻。

藿香正气口服液:用于风寒泻。

小儿广朴止泻口服液:用于风寒泻。

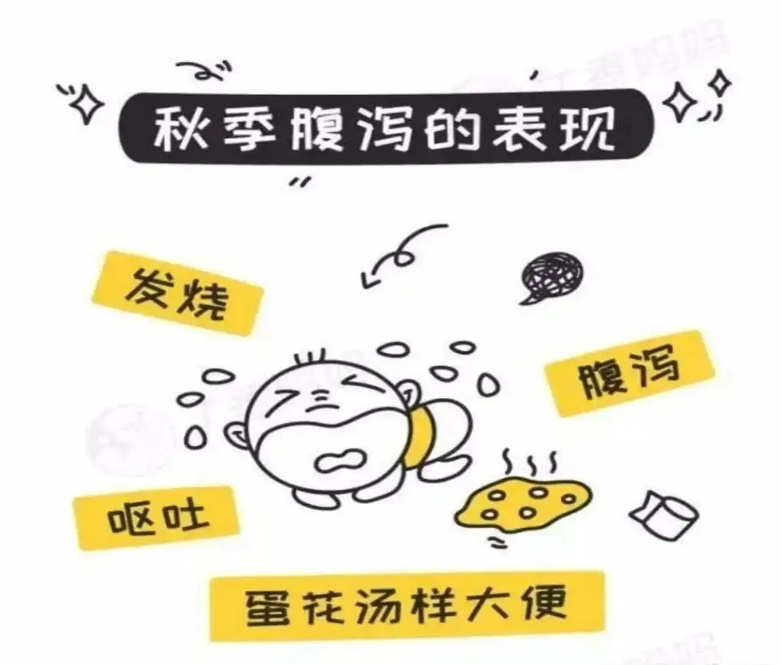

5.3推拿疗法

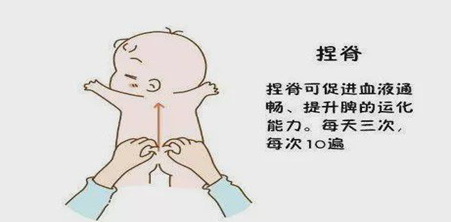

常用手法:分阴阳、推脾经、摩腹、运土入水、揉龟尾。湿热泻加清大肠、清小肠、退六腑等;伤食泻加揉板门、清大肠、运内八卦等;脾虚泻加推三关、捏脊、推上七节骨等,1次/d。

5.4中药穴位贴敷

(1)丁香1份,肉桂2份,共研细末。1~2g/次,用姜汁调成膏状,敷于脐部,外用胶布固定,2~4h/次,1次/d;或者使用小儿腹泻贴,贴于脐部,1贴/次,24h换药1次。用于风寒泻、脾虚泻、脾肾阳虚泻。

(2)可按中医辨证论治原则,开具中药处方,将处方中药物研末,或取中药颗粒剂,取适量,用黄酒调制成膏状,敷于神阙、脾俞、中脘等穴。2~4h/次,1次/d。

5.5中药熏洗

鬼针草30g,加水适量。煎煮后倒入盆内,先熏蒸,后浸泡足浴,每日2~4次,连用3~5d。用于各种泄泻。

5.6针灸治疗

(1)针法:可取天枢、中脘、足三里、脾俞。发热配曲池,呕吐配内关、上脘,腹胀配下脘,伤食配四缝。实证泻之,虚证补之,1~2次/d。

(2)灸法:取中脘、神阙、足三里。隔姜灸或艾条灸。1~2次/d。用于脾虚及脾肾阳虚。

5.7西医治疗

目前尚无特效抗病毒药,西医治疗以对症支持治疗为主,以预防和纠正脱水、调整饮食、合理用药及预防并发症为原则,急性期注意维持水、电解质平衡;迁延期和慢性期应注意肠道菌群失调及饮食疗法。

06如何预防?

秋季腹泻猛如虎,预防调护是关键!

注意饮食卫生,避免病从口入,避免接触患病的患儿,当大人出现呼吸道不适或身体不适避免亲密接触孩子。感染轮状病毒的患儿,要做好消毒隔离,减少外出,预防交叉感染。

秋季腹泻传播途径主要为粪-口途径、呼吸道飞沫、或接触患病儿童分泌物污染的物体,因此要养成良好的卫生习惯,有利于阻止轮状病毒传播;注意乳品的保存和奶具、食具、便器、玩具等的定期消毒,规范处理污染的尿不湿、衣物、室内物品等,有助于减少家庭内或医院内传播风险。

1)中医治未病

中医,作为中华民族的传统医学瑰宝,历经数千年发展,不仅在治疗疾病方面积累了丰富的经验,更在“治未病”的理念上独树一帜,强调预防为主、调养身心,以达到不生病、少生病的目标。对于素体脾胃虚弱或免疫力低下小儿,采用中医治未病理论进行健康指导,可通过食疗、规律作息、情志调护、针灸推拿、中药膏方、穴位贴敷等方法进行体质调理,增强脾胃功能,提高免疫力,减少小儿秋季腹泻的发病率。

2)疫苗接种

接种轮状病毒疫苗可提高易感人群的免疫力,是预防轮状病毒肠炎有效的方法,我国目前使用轮状病毒减毒活疫苗,主要接种对象为2月龄至3岁儿童,可有效预防婴幼儿轮状病毒引起的腹泻。

温馨提示

患儿请在专业儿科医师指导下辨证施治用药!

编辑:杨莹

初审:仲晓敏

审核:王伟